Anche in un museo etnoantropologico, che documenta e studia la vita quotidiana di una società nei suoi diversi aspetti, del presente e del passato, la bicicletta e coloro che la usano dovrebbero avere uno spazio adeguato. Usata come mezzo di svago, di locomozione, di lavoro, per il trasporto o per l’agonismo sportivo, accompagna da oltre un secolo la vita di centinaia di migliaia di uomini e di donne, permettendo a chi pedala di sviluppare delle particolari tecniche del corpo ma anche degli atteggiamenti mentali e delle relazioni sociali che hanno assunto e assumono una notevole importanza per molti giovani e per molti adulti. Tale rilievo risulta evidente in Brianza e nel Lecchese dove, nel corso del Novecento, si è diffuso il mezzo meccanico a pedali per le necessità quotidiane ma, poi, come ‘macchina’ per il tempo libero e per le competizioni. Oggi la bicicletta si nota, di nuovo, sulle strade come mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro per chi ha difficoltà economiche o per chi manifesta una particolare sensibilità ecologica.

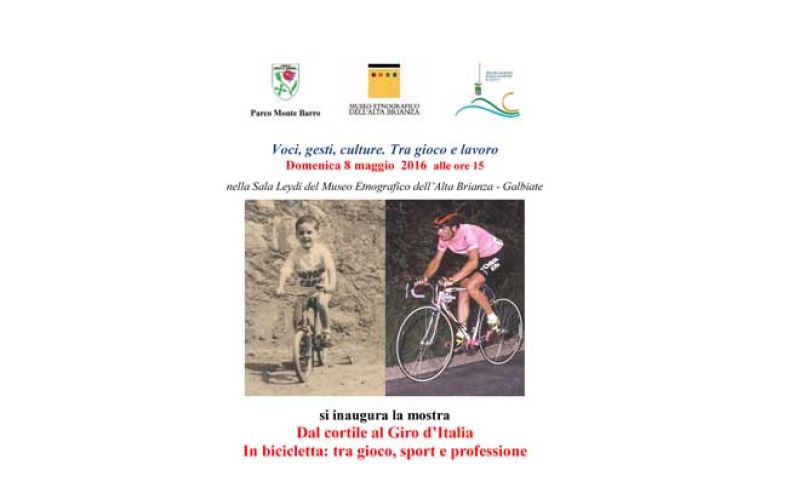

Quando il gioco si trasforma in sport e poi nella professione del corridore ciclista, l’ambizione dei giovani è quella di rappresentare l’Italia nelle gare internazionali come i Campionati del Mondo e le Olimpiadi, ma anche di arrivare a correre il Giro d’Italia, sperando di vincere una tappa o addirittura di indossare la Maglia rosa. Sono, infatti, questi i traguardi che rappresentano il culmine di una carriera, con le loro gratificazioni economiche e con un’attenzione speciale dei media che permettono di diventare famosi. La mostra che si presenta al Museo Etnografico dell’Alta Brianza, in occasione della partenza dell’edizione numero 99 del Giro d’Italia, è quindi dedicata ai corridori e alle ragazze che, dopo avere pedalato sulle strade della Brianza e del Lecchese, hanno corso questa competizione, seguita ogni anno da milioni di persone, testimoniando un interesse per il ciclismo che viene da lontano e che ha dei significati culturali che si intrecciano con le esigenze economiche e sociali dei territori in cui i corridori crescono e generano questa “passione”.

Oggetti, documenti, fotografie, schede biografiche, una guida a stampa e due documentari inediti propongono le testimonianze di otto corridori – se uomini e due donne – che hanno seguito questa traiettoria e che ci offrono storie ed esperienze di particolare interesse per le loro analogie ma anche per le differenze che evidenziano.

Se sei giá nostro utente esegui il login altrimenti registrati.